山形旅行2日目、鶴岡駅から出発。体の調子が悪く車を運転できないので、バスの旅である。

旅行前にバスの路線・時刻をあれこれ調べたが、湯殿山に行くのは厳しそうなので羽黒山と月山に絞る。調べた限りではあまりよくわからなかったが、羽黒山の山頂から月山の方までバスがあるようである。

なるべく時間を有効利用しようと思うと、なるべく早く出るに限る。バスの本数も少ないし。

と言うことで、鶴岡駅前6時発のバスに乗る。ほぼみんな山登りみたいで10人ほど乗る。随神門で1人降りたのみで、途中で誰も乗らず、走って行く。羽黒山を登って行き、6:50羽黒山山頂着。

霧が立ちこめていて人っ子一人いない。いや、外国人のバックパッカーが1人歩いてきて,バスに乗った。

|

| 朝の羽黒山山頂に止まる月山行きバス |

バスはトイレ休憩して、同じバスがそのまま月山まで走る。連山の稜線のようなところを道路が続いており、ここを走って行く。月山8合目の駐車場に8時に到着。ここも雲に覆われており、さらに小雨が降っている感じである。

バスに乗っていた地元の人っぽい2人はレストハウスの売店の人で、バスが到着したあと店を開けていた。登山道を歩いて

弥陀ヶ原の湿原の方に行く。月山中之宮である、御田原神社へ。

ここは月山登山の山の宿としても使える場となっている。山の神社なので、社殿自体は小さいが、御朱印は大きな立派なものである。

|

| 御田原神社(月山中之宮) |

|

| 御田原神社の御朱印 |

|

| 弥陀ヶ原の湿原 |

月山8合目を9:30に出るバスで羽黒山に戻る。途中の道は細く、曲がりくねっているので、離合するのが大変。バスの運転手は大型バスが何台くらい向かってきているかということを無線でやりとりしてから走っていた。平日の朝だからまだ良いけど、休みの日とかは車が多いし、大変だろうなぁと思う。

羽黒山山頂に戻る。10:30頃到着。中国人の観光客の団体などもおり賑やか。出羽三山神社に行く。社殿がやたらと大きく、茅葺きの屋根が重厚である。大きな建物なので、屋根の茅葺きは1年ごとに1面ずつずっと葺き替えているそうである。

|

| 出羽三山神社 鳥居 |

|

| 出羽三山神社 社殿 |

|

| 出羽三山神社の御朱印 |

|

| 出羽三山神社の御朱印帳 |

なおここでは、摂社として蜂子神社、羽黒山東照社、天宥社の御朱印もいただける。

ここから随神門まで歩いて40分とのことだったので、歩いて下ってみることにする。石段がずっと続く。上っている人も結構いる。

だいぶ下ったところに羽黒山の五重塔が山の中にぽつんとある。

|

| 羽黒山 五重塔 |

さらに歩いて随神門まで下ってきた。バスの時間まであまりないのだが、五重塔の御朱印もいただきたい。ネットであるのは調べていたのだが、さぁどこでいただけるものか。

随神門を外に出て右手の方に神社の事務所のような建物がある。もしやと思いそこで聞いてみると、御朱印はこちらでいただけるという。なんとか御朱印もいただいてバスが来る5分前に随神門前のバス停についた。

|

| 羽黒山五重塔の御朱印 |

バスに乗り、鶴岡駅まで戻る。町に戻るとすっかり快晴である。

鶴岡駅でレンタサイクルを借りて、町をぶらぶらと走る。といいつつ、神社巡りであるが。

バスで戻ってくる時に見かけた山王日枝神社に御朱印があることを調べていたので、神社に行く。近所の人の集まりがあるみたいで、賑やかな声が聞こえてきた。

|

| 鶴岡市 山王日枝神社 鳥居 |

|

| 鶴岡市 山王日枝神社 社殿 |

|

| 鶴岡市 山王日枝神社の御朱印 |

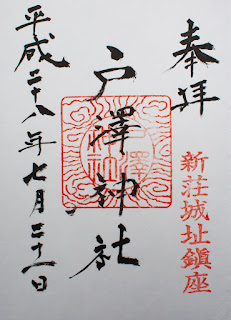

次は荘内神社に行ってみる。鶴ヶ丘城の本丸御殿があったところに神社がある。庄内藩の藩主、酒井家の四柱を祀っているらしい。拝殿は三方が開け放たれて開放的な雰囲気がある。宮司さんが竹を切っていた。流しそうめんをするとか地元の人に話していた。

|

| 荘内神社 鳥居 |

|

| 荘内神社 拝殿 |

|

| 荘内神社の御朱印 |

他にも鶴岡護国神社とと御城稲荷神社の御朱印もあった。

鶴岡でもう1泊。名産のだだちゃ豆などを食べる。周りにもあちこち豆畑があった。

市内の白山町というところが特にだだちゃ豆の産地らしい。

|

| だだちゃ豆 |

|

| 弁慶めし という名の焼きおにぎり |